据韩邦东亚日报报道

【许可】IPCom和联想签订许可协议;韩国专利厅新设“半导体审查推进组”;科技部等发布支持西部科学城加快建设的意见,聚焦关键核心技术

IPCom和联想解决了全球移动通信专利纠纷,签署了涵盖IPCom 3G和4G专利的许可协议,双方并撤销了在英国、美国和法国的诉讼。

据Juve Patent报道,IPCom董事总经理Pio Suh表示:“我要感谢联想的谈判团队在过去几个月的合作,最终使持续争议的得到全面解决。”

IPCom曾声称联想侵犯了其“100A专利”,并要求对历史性侵权行为进行赔偿。摩托罗拉、进口商Modelabs和分销商Digital River与联想是共同被告。据悉,这场纠纷于2019年在美国开始,当时联想和其他公司对IPCom提出了反诉讼禁令。在法国和英国,IPCom于2019年秋以英国高等法院和巴黎地区法院发布的反诉讼禁令作为回应。巴黎法院还首次宣布自己有权获得FRAND许可证。与此同时,IPCom试图通过初步禁令禁止联想和摩托罗拉销售移动设备的尝试也以失败告终。近期,IPCom在英国针对联想的主要诉讼被中止,联想的一项相应的无效诉讼也被中止。

IPCom在声明中指出,这一纠纷的解决对两家公司来说都是一个重要的里程碑,表明了他们在促进创新和竞争的同时保护知识产权的承诺。

韩国专利厅将新设由167名专业人员专门审查半导体技术专利的“半导体审查推进组”。

据韩国东亚日报报道,韩国专利厅相关人士表示,“保护和培育半导体等核心国家战略技术’是韩国政府的重点课题。为了在全球市场上维持半导体的优势,需要建立正确的专利审查制度。”

“半导体审查推进组”共由167人组成,除了现有的电气通信审查局(100人)、化学生命审查局(15人)、机械金属审查局(21人)外,韩国专利厅还专门聘请了30名半导体专家。该机构预计,一旦团队全面运作,将有可能对半导体的所有领域进行彻底检查,包括制造和组装工艺、材料和设备。

据悉,韩国专利厅于去年11月初宣布,自2022年11月1日起,在韩国研究、开发或生产的半导体技术领域的专利申请将受到为期一年的优先审查。通过这项措施,预计韩国半导体相关企业、研发机构、大学等在使用优先审查时平均可在2.5个月内完成专利审查,比以往加快10个月左右。

优先审查对象是与半导体技术直接相关的专利申请,需同时满足以下要求:1)半导体相关专利分类应为主要分类,如半导体器件和制造等;2)申请人是在韩国国内生产半导体相关产品、装置等或正在准备生产的企业;3)获得国家研发项目支持的研发机构;4)《关于加强和保护国家尖端战略产业竞争力的特别措施法》规定的半导体特色大学或研究生院(包括产学研合作)。

近日,青岛东软载波科技股份有限公司(下称“东软载波”)发布公告称,该公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书。

据悉,该专利名称为“低通滤波器设计方法及装置”,专利号为ZL 2018 1 0923914.3。专利摘要显示,一种低通滤波器设计方法及装置,所述低通滤波器用于射频前端电路,所述射频前端电路包括天线电路,所述低通滤波器与所述天线电路耦接;所述低通滤波器包括:第一电容、第二电容以及键合线,所述键合线为与天线电路连接的管脚与所述管脚对应的导电衬垫之间的导线;所述设计方法包括:获取所述键合线对应的等效电感;根据预设的低通滤波器的品质因数、所述等效电感以及预设的谐振频率,确定所述第一电容的电容值、所述第二电容的电容值;根据所述第一电容的电容值、所述第二电容的电容值,设计所述低通滤波器。上述方案能够降低芯片面积,提高功率放大器的输出功率和效率。

东软载波在公告中指出,该发明专利技术目前已应用于公司芯片产品,不会对公司目前经营产生重大影响。专利的取得有利于公司充分发挥融合通信技术领域的主导作用和知识产权优势,为满足HPLC双模、G3-Hybrid、Wi-SUN等标准的射频芯片提供技术支撑,为融合通信技术和产品的高效发展提供进一步保证,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力,为公司拓展智能电网、智能化和新能源市场起到积极作用。

3月31日,科技部等印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》(以下简称《意见》),提出到2025年,西部科学城建成若干国际领先的重大创新平台和研究基地,集聚一批具有国际影响力的高校、科研机构、创新型企业,在物质科学、核科学等基础学科领域实现原创引领,壮大战略性新兴产业集群,“科教产城人”融合发展体系基本建立,全社会研发经费投入占地区生产总值比重超过5%,万人高价值发明专利达到80件以上,国家高新技术企业7000家以上,高技术产业营收年均增速8%,技术合同成交额年均增速5%以上。

《意见》提出,要打造战略科技力量,合作共建国家级创新平台;聚焦关键核心技术,增强战略性产业竞争优势;深化科技体制机制改革,持续优化创新生态;强化区域交流合作,建设西部内陆开放新高地。

集中布局重大科技基础设施集群。加快建设成渝综合性科学中心。推动跨尺度矢量光场时空调控验证装置、电磁驱动聚变装置等设施加快落实前提条件,尽快启动建设。加快培育超瞬态实验装置储备项目。加强大规模分布孔径深空探测雷达、空间太阳能电站关键系统综合研究设施、多态耦合轨道交通动模试验平台、柔性基底微纳结构成像系统研究装置等探索预研。

合作建设一流高校科研院所和新型研发机构。依托区域优势高校和优势学科加强数学、电子科学与技术、临床医学、水利与土木工程等学科基础研究和原始创新能力,培育建设一批基础学科拔尖人才培养基地、基础学科研究中心、前沿科学中心。鼓励瞄准成渝地区优势产业,与科技企业合作开展基础前沿技术研究。

协同开展关键核心技术攻关。支持成渝地区瞄准世界科技前沿,聚焦国家重大需求,在基础研究、应用基础研究、关键核心技术攻关领域,积极承担国家重大科技项目。规划建设成渝中线科创走廊,联合开展产业共性技术攻关。持续推进高价值专利育成中心建设,培育一批高价值核心专利和专利组合。联合国家高端智库,共建科技创新平台,开展重大战略咨询、院士专家参与重大技术攻关、高端学术活动等。

协力塑造产业竞争新优势。成渝地区携手打造世界级汽车、电子信息、装备制造产业集群及相关检验检测高技术服务产业集聚区,培育建设氢能、高端口腔设备器材、军工智能装备、医用同位素及放射性药物等国家级高新技术产业化基地。推进国家新一代人工智能创新发展试验区、国家人工智能创新应用先导区、国家数字经济创新发展试验区建设,支持打造新一代人工智能示范应用场景,成为大数据智能化创新发展样板。

加强创新高地合作共赢。深入对接京津冀协同、长三角一体化、粤港澳大湾区等国家重大战略区域,共同实施重大科技项目,联合开展重大科技攻关。

加强国际科技交流合作。高水平建设“一带一路”科技创新合作区和国际技术转移中心,布局“一带一路”国际科技合作基地和国别合作园区,国际国内双向建立联合实验室、全球研发中心、国际科技园区等平台,积极参与并探索牵头发起国际大科学计划和大科学工程。布局开通国际学术互联网。高水平举办“一带一路”科技交流大会,打造国家级科技交流品牌。持续办好中国国际智能产业博览会、中国(绵阳)科技城国际科技博览会等活动。

近日,有投资者在投资者互动平台提问:头部车企加速AR-HUD商用进程,其搭载量随自主品牌装配率提高而抬升。公司宣传已经掌握比较成熟的技术优势,但是一直未见公司产品运用到车企,是什么原因引起的公司产品一直无法批量生产销售,无法产生利润?

苏大维格(300331.SZ)4月12日在投资者互动平台表示,公司目前正就AR-HUD技术与行业领先的智能汽车系统方案商以及相关产业方进行深度对接和产品测试。公司采用衍射光波导技术的AR-HUD方案结构更为简单(从多片光学反射折叠镜简化为单片光波导投影屏)、具有更大的FOV(可视角)、更远的投射距离(大于15米)和更小的体积(小于3L)。上述优势使得公司的方案在高速行驶状态下安全性更高,且安装更为灵活,有利于不同系列的车型实现标准化,能有效降低开发成本,有望成为下一代主流的前装AR-HUD方案。

截至发稿,苏大维格市值为63.41亿元,股价为24.42元/股,较前一日收盘价上涨1.41%。

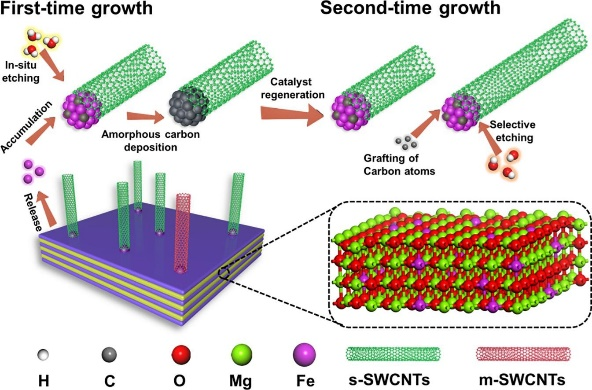

具有特定导电属性的单壁碳纳米管(SWCNTs)可控制备,是未来纳米电子器件应用的迫切需求。然而,要实现半导体性单壁碳纳米管(s-SWCNTs)纯度和产率的同时提高,仍然是一个挑战。

日前,西北工业大学材料学院教授赵廷凯团队对半导体性单壁碳纳米管的可控制备进行深入研究,提出一种新的多循环生长工艺,选择性合成的半导体性单壁碳纳米管丰度高达93.2%,产率从0.76%提高到1.34%,为大规模合成高纯度半导体性单壁碳纳米管提供了新方法。

相关研究成果《通过催化剂再生多循环工艺生长高纯度与高产率半导体性单壁碳纳米管》正式发表于最新一期《化学工程杂志》。

文章通讯作者赵廷凯告诉《中国科学报》,半导体性单壁碳纳米管由于特殊的管壁结构使其具有独特的电学、光学等性质,对于开发新型纳米电子元器件和传感器具有重要意义。而传统制备方法获得的单壁碳纳米管,通常是金属性(m-SWCNTs)和半导体性单壁碳纳米管的混合物,并难以分离,严重阻碍了其广泛应用。

多年来,作者团队对碳纳米管、石墨烯、MXene及其复合材料的制备与性能进行了系统研究,为其在能源转换、电子信息、生物医药、航空航天等领域的实际应用打下基础。

赵廷凯团队博士研究生、文章第一作者杨磊告诉《中国科学报》,为了对半导体性单壁碳纳米管的可控制备技术有所突破,该团队提出了一种催化剂再生多循环选择性生长半导体性单壁碳纳米管的新工艺技术——通过再活化已失活的催化剂颗粒和生长碳源类型的有效调控,直接进行半导体性单壁碳纳米管的多次循环生长,并通过理论计算揭示了选择性生长半导体性单壁碳纳米管的微观机理。

运用该新工艺技术,能够成功实现高纯度与高产率半导体性单壁碳纳米管的可控制备。该成果为大规模选择性生长高纯度半导体性单壁碳纳米管提供了有效手段和新思路,为半导体性单壁碳纳米管在纳米电子器件、信息通讯和生物医药等领域的广泛应用打下坚实基础。(中国科学报)

-

上一篇:为用户带来尤其精采的行使体验

下一篇:产物品种也将越发丰裕